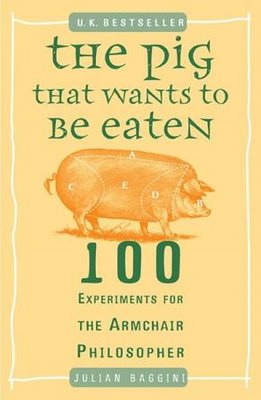

《一头想要被吃掉的猪》里面有这样一个场景:A君和他的妻子结婚多年,厌倦的情绪时时来袭。他想要出轨,但是他深知自己爱着妻子和这个家。有一天,A君得知有提供“虚拟出轨”业务的公司存在。这种公司能提供一种完全虚拟的出轨体验,相爱,热恋,上床…甚至比真人的感觉来得更好!而这一切都只在计算机模拟的情况下完成,不会有真正的第三者。

已婚者如果不对婚姻发发牢骚,那他\她的智商和情商一定有些问题。哲学家蒙田曾说:“美好的婚姻是由视而不见的妻子和充耳不闻的丈夫组成的。”这恰说明了美满的婚姻往往是那些“麻木不仁”者享有的:遇人不淑,看作天降将大任于私人;夫妻争吵,用床头吵架哦床尾合做解释;有第三者插足,视做人之劣根性。

我想对很多人来说,有些事并不是那么容易释怀,比如有第三者插足的家庭中,一方要忍受与另一人共享伴侣的心痛,另一方则纠缠于“两船”之间,难道会不痛苦么?以为一方(通常是男方)总是受益的思维,可能是社会痛恨“小三”们原因。

当然第三者侵入的原因有很多,实际点说有心理、经济、社会因素等等,飘渺点说还有气象因素(气温高比气温低的地方更易发生第三者插足)、地形因素(高原上更不易有第三者)等等。然而,在那些表面上的受伤者看来,婚姻出轨和感情的忠诚有很大的关系—是天理不容的。这真让人联想到我国新闻总说的,某国什么什么举动破坏了两国的情谊。难道这两种“伤感情”有某种潜移默化的影响和灌输?我无从得知。但是抛开这些原因,大谈感情戏,能让双方得到安慰么?

扯远了,说回开始的问题。其中包含了社会上一个很大的问题,婚姻中的背叛。世界上多数国家在法律上都是实行一夫一妻制(美国有个村子里是一夫多妻,有个老人的孙子有100多人,真让人惊叹不已啊..)。当然,我们都明白,法律只不过是对大部分人的约束。在一夫一妻的制度下,往往存在着很多实质上的一夫多妻,或一妻多夫。剔除掉这些特例,倘若一对普通夫妇的婚姻中有第三者插足,为了捍卫一夫一妻制,从社会舆论到法律道德,都必须严惩之。

可是先等等,有一点我们应该注意,A君得知的出轨公司是完全虚拟的啊!也就是说并没有一个实体的第三者出现。这样的话,那是不是就能完美的解决出轨和不背叛家庭的矛盾了呢?显然不是。从社会学家做的调查来看,已婚妇女即使发现配偶有手淫的现象都会有耻辱感,那么,这样的虚拟出轨不是要被她们看作奇耻大辱?!

出轨,在什么尺度下才算得上?是单单肉体,单单心里,抑或是肉体和心理双双逾越界限?又或者是心理出轨后,肉体随之产生行动,最终算出轨?——也许若干年后,有种“意识监视器”,把情绪可视化,这样yy下都成了出轨。