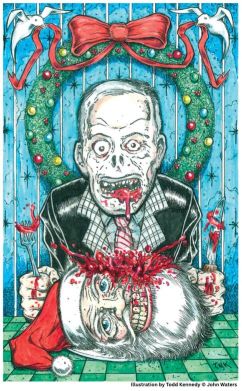

在五十多年的事业中,John Waters早从非主流的边缘文化转为主流,并在其电影制作、写作、表演和摄影中,秉持了反偶像的独特观点和审美。当然,年老的人脑中难免堆积着陈腐的往事,2024年发行的单曲It’s a Punk Rock Christmas就不能免俗。

早在2004年,John Waters首次把他的精神引入一张圣诞专辑:A John Waters Christmas。这张唱片很传统,又很新奇。听惯了Silent Night或White Christmas,不妨换换口味。一直觉得貌似很“愤青”、很叛逆的John Waters,有很传统的一面,这张专辑印证了我的想法。

有评论者称,他把奇妙的才华用到这些不入流的唱片里,诸如 Here Comes Fatty Claus 和 Santa! Don’t Pass Me By ,这都是我们从未听过,或忘记听过,或希望忘掉的歌曲。这张从Tiny Tim,到the Chipmunks, Fat Daddy, Rudolph and Gang以及很多非热门艺人的生僻集合,可谓一剂节日甜蜜的理想“解毒剂”,且嬉笑怒骂,别具风格。

John Waters每年都有圣诞的巡演,今年正好会经过波士顿!他在采访中说过:“闭上眼睛,想象着你圣诞节早晨在我家,和我一起听着喜爱的颂歌……”。虽然这个意象不够狄更斯式,但包含于专辑的精神却显得比期待的要传统许多。不过,大众似乎更钟情于伴着铃铛的传统圣诞曲。

时至年末,引用一下他的话:祝你有一个快乐的、腐臭的、可怕的、性感的、双种族的、滑稽的、开心的小圣诞(holiday season)!