床影

嗜睡大约是人类的天性。刚出世的婴儿每天大约能睡20个小时,长大后,除了一些极个别的奇人能少睡甚至不睡,我们大概每天都能睡上7、8个小时。不过在这个高速运转的时代,想拥有很多的自然醒是不大可能的。米兰昆德拉在《慢》中怀念的民歌小调、游手好闲、四处漫游、流浪汉……在这个背景下显得格外幸福闲适。

睡在床上许是一件乐事。陆游曾闲卧床上,写下《十一月四日风雨大作》、《临安春雨初霁》。“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。” 这种诗情勾勒了不少中式的意淫 – 夜里春雨轻轻地打在宁静的街道上,滋润洗涤着饥渴的小巷;白天赖床的诗人被暖暖的太阳叫醒,朦朦胧胧地听到小贩传来的叫卖声。陈与义在二月冰雪初融时也写下“客子光阴诗卷里,杏花消息雨声中”,这里的杏花也好、雨声也罢,过于清丽,反倒不及陆游的小楼妙笔。

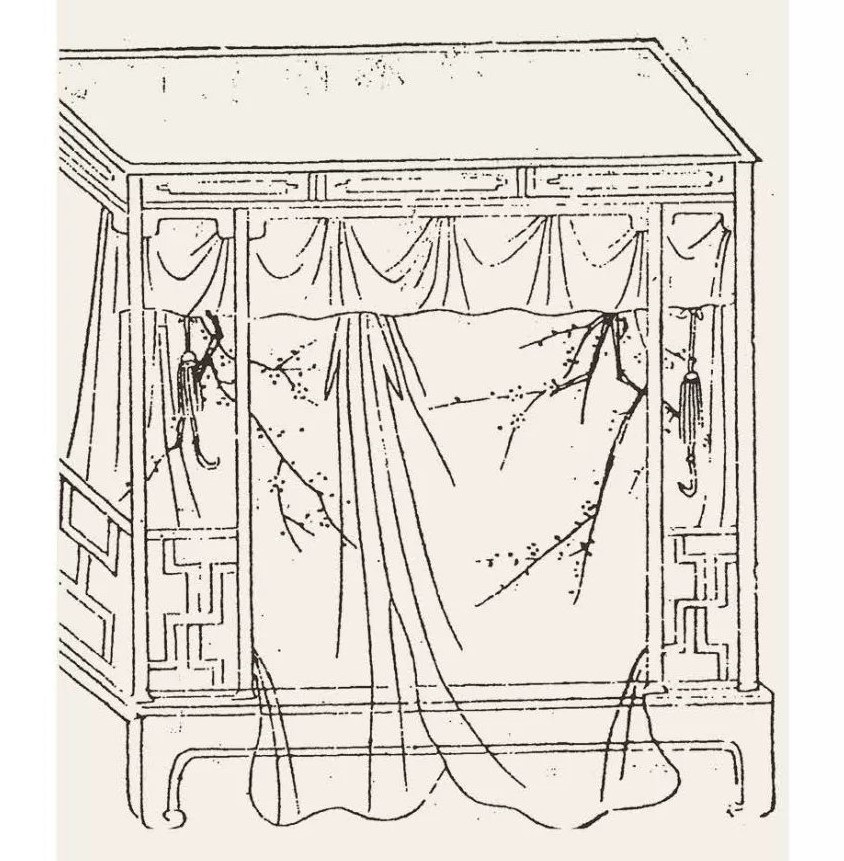

清代小说家李渔则跳出诗情画意,在《闲情偶寄》中专门讨论了床帐。他说:“是床也者,乃我半生相共之物,较之结发糟糠,犹分先后者也,人之待物,其最厚者当莫过此。”这里,李渔把床和结发妻子相比,可想他是个爱睡觉的人。他还提出四项床的美化措施:“一曰床令生花,二曰帐使有骨,三曰帐宜加锁,四曰床要着裙。” 具体来说,“床令生花”指在床头放些盆花;“帐使有骨”是指在内部放置蚊帐以防蚊虫;“帐宜加锁”是建议蚊帐有三个扣子,以免蚊子进入;“床要着裙”则是为床加一个裙子,既美观又便于清洗。此外,李渔还提到自己在室内避暑和保暖的方法。

古人与现代人的床有明显差异。在《风檐展卷图》中可以看到古人在床头放置的小屏风,古人称之为“画屏”、“小屏”或“枕屏”,大致是用来挡风的。欧阳修的《书素屏》更反应了他和一面画屏的情感。

唐宋之前的床则如晋代顾恺之的《女史箴图》所示,通常有围栏状的设计,这种结构在后来的日本也能看到。这种装置多少让我觉得有点密不透风,很死板。这种床要么是为遮蔽人们做某些小动作,要么是怕孩子睡时滚下来。

欧洲的床则展现出另一种风格。例如,从电影《绝代艳后》中的建筑、饰品来看,洛可可风格的床还是沿袭了巴拉克时期的华丽奢侈,极度奢侈之余也显露了古典风格之后的那种简约的兆头。随着新古典主义、自然主义和理性主义的发展,欧洲后期的建筑放弃了放荡、怪异、繁复的线条。抛开建筑美学,单看影片中的床可以发现,这些床与晋代的床有相似,都有很大的床帏。这是什么意思呢?是不是高地位者的掩蔽工具?抑或仅仅是如画屏那样挡风的设置?

当然,欧洲那种金碧辉煌的床头远不如中国的画屏有趣。画屏上的山水画和仕女画讲述了许多故事。《夷坚志》中提到,有人总能在熄灯后看到美女,后来拆掉画屏才发现其中的玄机:原来画屏下面还有一幅旧画,画中的女子已经成精了。

最近被床困扰,昨晚吃下unisom,一夜无梦—-“卯饮一杯眠一觉,世间何事不悠悠?”。