一瞥《山海经》刻本

大概又是个闲暇的周末。在网上看到了明万历时期《山海经》的刊本,其文印刻精美,字迹雅致。我小时候尚不能读原版,初读的是连环画本“山海经故事集”。诚如袁珂先生所赞,“吾国古籍,瓌伟瑰奇之最者,莫《山海经》若。”植物、动物、医药、矿藏、神祗云云,皆囊其中。包罗万象。

正因高度的想象空间,图本《山海经》颇受欢迎。明代刊本的插图由蒋应镐绘制,现在常见的袁珂《山海经校注》多采吴任臣《山海经广注》图,而吴氏本秖为古本绘本山海经之一端。马昌仪2001版的《古本山海经图说》扩充不少其余版本图画(已于2007年再版),乃迄今我所见的较全图本山海经。

而无论是图本还是文字本《山海经》,都会因为那些计算机字库中没有的“怪字”而出现不甚美观的问题。据说袁珂繁体的版本很好,几乎没有太大的“造字”现象。但我看过的另一些版本却不堪入目,有的打不出来的字,就用手写上去,更有甚者,干脆用另一些方便输入名字的怪兽名替代(比如app store里面的山海经,简直是漏洞百出)。即使有些近几年出版的也有这样的问题。要解决这个问题,我想起码要做到两点:

-

用繁体中文出版。简体中文对古籍非但是不适合,甚至可能会引起歧义。比如偏旁类推就是个问题,简体字的“鱼”部作“魚”,依此类推,“鯨”作“鲸”,等等;但一些字在字库里根本没有被简化的“鱼”部的形式,比如“鱻”就没有三个“鱼”迭在一起的。这样的情况在简体版《山海经》里屡见不鲜,有的地方是“魚”部,有的地方又是“鱼”部;有的地方是“鸟”部,有的地方却是“鳥”部;有的地方是“钅”部,有的地方却是“釒”部……

-

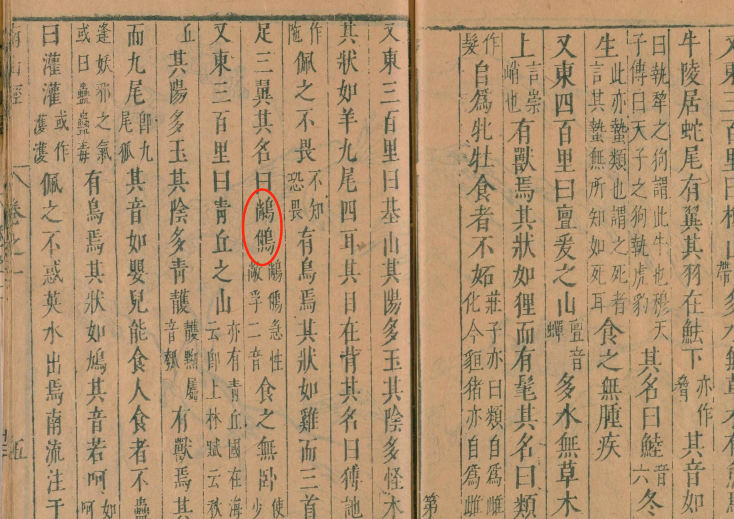

利用或制作大容量的字库。比如〈南山经〉中的一种六足三翼的“(尚鸟)(付鸟)”鸟(如图),在现成的宋体或细明体中都没有,必须要加载一些增补的字库才可以看到。

想来《山海经》的传承实属不易,古代的印刷方式和现在绝然不同,每个字都要经过雕字师的双手,相对与现代的科技,工程之浩瀚可想而知——而它也证明了“慢工出细活”的真理。