阿波罗之歌

在这里输入要转换的内容《阿波罗之歌》是日本“漫画之神”、“漫画之王”手冢治虫的作品,1967年左右完成。成书的那个青春热血的时代,大家都很清楚。兴许正是那时的学生运动中蓬发的勃勃生机,激发了手冢治虫的这部知名漫画。

漫画主人公是一个极度缺乏定性的少年——近石昭吾,行事大凡率性而为,不顾后果。送往精神病医院时,桉例报告中说他是一个有“严重虐待倾向”的危险人物。昭吾母亲的风流不羁让他对爱情产生消极的看法,因此,精神医生的治疗目的就是让他会爱。而其宿命却很曲折,因为他不相信爱,所以不论经过多少轮廻,总是在爱上一个女人的时候就发生事端终结了,让他“永远受爱的折磨”。

这部是朋友推荐的。他认为这是一部青春的漫画,或许能够活跃一下我的大脑皮层。翻完以后,确实活跃了。但我却以为这是一本生殖崇拜的漫画,并非一本单纯的青春漫画。

序曲(神的结合)中包含两性结合的明示:精子百舸争流、齐刷刷地向卵子进发。第二章(世外桃源)中,昭吾通过观察岛上的野兽交配,知道了性行为的生物普遍意义。之后和渡直美的两情相悦、以及复制人女王的生死相许,则是把这种生殖崇拜深化到感情、思想层面。

作者的写作思路不难看出:生理的→心理的;生殖→爱情。谁跳出这个窠臼,谁就得受惩罚。有的评论说这是关于青春期少年的作品,我看不是。近石昭吾有爱人,却得不到;不想爱,却被压迫去爱;憎恶交配,却终究被诱导成功……这一切只是青春期的事情吗?

叔本华在《性爱的形而上》中说,人类交配的理由,“是存在于物体的本质之中的,而不是我们的思虑所能企及的”;男人热望与女人同衾,“实际上也和其他任何女人共枕并无太大的差别,不外是肉体结合和生育,除此外再无收获”。有着这种恋爱观或者生殖观的人想必是不多的,如果多的话,人类估计早就灭绝了。但是,“治愈”前的主人公是这样的,可他“治愈”了。

一直能听到一种所谓先进的性教育观点,认为教育青少年性的时候,应该更注重性道德、性责任、性文明。可这些东西只是性的一些人为侧面,缺少了性快感之后,性的教育成了某种话语的宣传工具,性也单纯地沦为这种话语铁蹄下的流水线生活方式——婚姻、子嗣、家族、再繁殖。

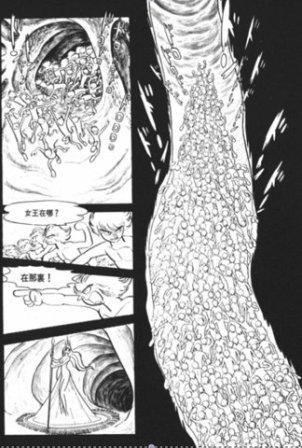

若要进一步说,这个漫画除了生殖崇拜还有阳具崇拜。首先,漫画的主人公是男性,在整个探索性爱、繁殖的过程中,以男性的视角来展开;其次,相信/不相信爱情的一方也是男性,显然女性并无选择爱情的权利——即使是复制人女王,贵为女王,她的生命仍然被另一个复制人男性管制;再次,内含的神话本身就有男权色彩。神通广大、英俊坚挺的阿波罗爱上黛芬妮,黛芬妮根本无权选择性与爱,只好化作月桂树,成为男性阿波罗心中的永远的爱。

对一部漫画来说,我可能想的太多。漫画需要的口吻是:为了女王向前冲吧!--呵,还不是某些两足无毛生物的口吻。