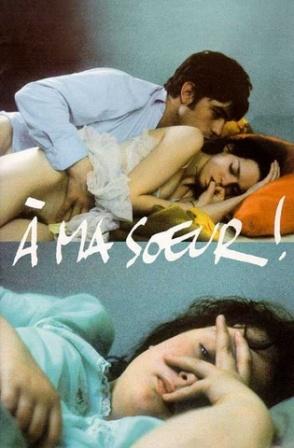

姐妹情色

钱钟书在读《伊索寓言》中说道小孩子总是能讨大人的关心,而大孩子和小孩子之间总是存在冲突。一个美艳的少女总是找来同龄女孩的妒忌,而高龄的少妇则在感慨年华易逝的时候,对这些少女大谈本分之道。像以前说过的《长歌行》中的例子,从美丽的景象忽而转到悲惨的现实,教诲人们珍惜时光的同时也仿佛展现出一个可怕的画面:一个长者对一个玩乐中的孩子说“你快死了,好好尽兴玩吧”。总之,文化中对“小者”的态度很复杂:要宣扬爱护幼小的美德,又要抵抗恐后的本能。矛盾大抵如此。

电影《姐妹情色》中,姐姐美丽动人,而妹妹很肥胖臃肿,单调着在吃与性幻想间不断的游走。姐姐真的讨厌妹妹么?我认为不然。如果是,姐姐不会拉着妹妹说一些关于那个男人的颇为隐私的事情,也不会对这镜子说些姐妹情意的话。就算真的有一点点,也是“大众美感”的一种驱使。而妹妹在闻听姐姐做爱时候手紧攥着以及流露出的眼神表现出了无比的嫉恨。她就是暗夜里的黑猫,在窥伺着什么。那“什么”究竟是什么呢?是爱情,建立在想象上的爱情。

任何人一旦沾染上爱情(包含假想),都难免会产生妒忌。古时波斯某国王有个妻子,把与国王有染的女子都大加“改造”,对她们的各种部位执行“割礼”--手足、舌头、乳房等等。但嫉妒的来源呢?无非还是爱,正是妹妹幻想中的爱让她对姐姐的初夜羡慕嫉妒,对姐姐和母亲的死无动于衷。

是啊,执着于爱的人本来就有病。妹妹的嫉妒不是天生的,是完完全全在比较之下诱发的。饶是妹妹对姐姐没有任何威胁,姐姐也不忘时常对她的身形、饮食多加评论。如果真能放弃对“小者”的一些心理,就算一切还是发生,也不会拍出电影了。

有人看《少年维特的烦恼》看的潸然泪下,甚至某些人会产生出无可奈何和百般不解的情愫。因为嫉妒爱恋伤身、苦恼失恋而失恋的维特,究竟是歌德把病态心理高尚化,还是我们的时代把本来高贵的心情低俗化?我已分不清。

对我们常人来说,嫉妒归嫉妒,生活还是要一步一步的进行,像影片刚开始中说的那样从十点到六点,又从六点到十点般无聊。嫉妒在无聊的生活中不断的无聊的蔓延。或者嫉妒是无聊的副产品?正是每天的百无聊赖,才有空不断的演绎爱与恨。我们应该像叔本华那样,坚信生存空虚之说,生活乃至生命都没有意义。此时人类恐惧的那种东西,虚无悄然的来到我们身边。萨特则又会说恐惧虚无,恐惧爱、恨、死亡都是无意义的,都是恶心的。

想来,两个人的爱情确实就是抽样、筛选、大规模生产那样一种流水化的进程,是无聊的间歇制造的虚无产物罢了。