玫瑰少年与性别平等

再没有任何一个时代比当今更加迷恋于中性人或者双性人。人们总是神奇的对性别产生一些奇思妙想,诸如后来学者提出的“第三性”和“酷儿理论”。以前也看过一些文章中声明要求在证件中取消性别一栏、推广“立式女厕”等等。性别的存在遭到了越来越多的质疑,为什么单凭“男”“女”就把几十亿人分开了呢?我反对这种二元的划分。

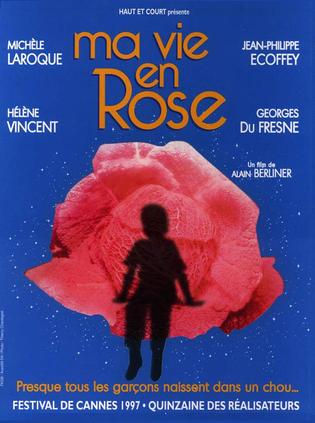

97年的电影《玫瑰少年梦》(Ma vie en rose)讲述的是少年拉德面对自身性别的故事。在家里,他玩芭比娃娃,学着电视上曼妙的舞蹈;舞会上画上浓浓的女妆,同时喜欢上学校里的男孩,天真的要和他步入婚姻。配上那张小男孩特有的、纯的醉人的脸,称他为“玫瑰少年”真是再合适不过。

另一方面,邻居奇怪于他怪异的举止,并纷纷让自己的孩子不与他来往。终于,在学校的话剧演出中,拉德因偷偷饰演了白雪公主而引起家长们的不满,联名上书把他赶出了学校。家里的人为他而烦恼,请心理医师为他咨询,可他自己何尝不是为此着急呢?可爱的拉德认为是“X”染色体掉进了垃圾桶,自己是个阴阳人,是个科学的错误。

影片并没有一个真正的结束,就算到了结尾家里人虽然逐渐开始接受拉德,但是在社会二元刻板印象的支配下,拉德的路还很长。成长对每个人都极为不易,性别的探知也是如此。性别这样复杂的一个概念的塑造是由历史、文化和心理共同完成的,因此在将诸如性别平等这样的理念融入生活的时候还是会出现很多的问题。

是啊,总是会听到某某用“假小子”或者“娘娘腔”来侮辱别人吧。蔡康永说的好:歧视人的坏字眼,就像伤人的武士刀,你在刀上绑再多粉红蝴蝶结,刀挥出来还是一样伤人。面对这些传统的习俗,只有认知的改变才能压过言语的力量—-性别无非是一个人的特质,没有人绝对的男或者女,因此怎样都是应该尊重的。

但是,就我所见,性别平等在中国极度的不适宜。比如果社会舆论制造的“平等”总给人一种女性要崛起和男人抢饭碗的感觉,又如“伪娘”等字眼的盛行,更甚的是学校里订立了男生女生发型的标准像…我想说的是,我们都应该拥有一个起码的观念,每个人的成长都应该得到关爱,而社会加诸的种种标签只有在了解之后才能不攻自破。