开放的大水花

A word is dead. When it is said, Some say. I say it just. Begins to live. That day. –Emily Dickinson, 1830-1886

诗中没有世俗(some say)对死亡的那种焦虑、恐惧和苦恼,而是以新生、起点的角度去看待死亡。生、死、爱的思辨之于诗人,就如瘦身美白之于一个女人—是一辈子的事情。对一般的大众来说,生死之间无非是一条平直的线段,一段是起点“生”和另一端的终点“死”。但死亡的更高意义往往被掩盖在这种视野下,生命其实应该是一条直线,而两端的延伸恰应是人类文明多番禁忌的“死亡”。

1999年Lynne Stopkewich导演的影片kissed(中译,特别的吻给特别的你),从一个恋尸癖女子的角度诠释了某些死亡和爱欲的深层意义。

主人公珊卓从小就喜欢为小动物下葬,并在它们入土之前举行一些特别的仪式。她唯一的好朋友被她的仪式和她流下的经血而吓跑。之后她又回归到了孤独的状态。长大后,珊卓找到了份殡仪馆的工作,那里也成为了她不断对尸体释放爱欲的场所。

说到这,很容易想起Nekromantik(1996),可相比后者,kissed中以人物内心的爱欲代替了血腥的画面。珊卓的爱欲真的很奇妙,是强烈的,光明的,甚至在音乐的烘托下让人嗅出一丝圣洁的气息。这样的处理,用我们的话来说,很文艺,很诗意。(过和直白而写实的Nekromantik相比,我无法说出那一种更加高明。)

另一面,珊卓在学校里与同学麦特相爱,麦特得知了珊卓的恋尸情结后,不仅没有反对和诧异,反而给予了极大的尊重。但是,麦特始终难以和珊卓在性行为上达到和谐。他想要帮助珊卓把爱意转向活人。可尽管双方都做了巨大的努力,还是以失败告终–麦特屈服于珊卓的释爱方式,把自己变成了尸体。

我想,珊卓的爱欲又很像希腊哲学家阿那克萨戈拉提出的“努斯”,这种努斯在何种情况下都是指向自身的,处于主宰地位而不被其他东西限制,因此精神得以释放。如影片中说:看着明亮的光而不刺眼。诚然,珊卓和麦特都不是为了性欲而进行的,倘若不是,他们大可彼此满足,可想不到的是爱欲竟然这样难能。

爱欲和死亡扯上关系的时候,很多人都会感到奇怪,至多认为这是一些诗人的幻想或者一些厌世者的告白。可正如前文所说,生命的起点和终点都应该是死亡。用美学上的话来说,死亡是开放的,是生物进化为人类留下的一个永恒的作品。它给人的绝不是指令性的感受,而是可延展的—出生的呐喊不能说明你生过,唯有死亡,向世界昭示着你曾“生”过。

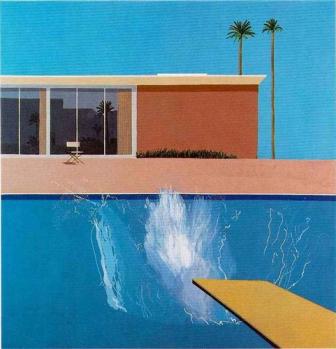

大卫霍克尼(David Hockney)的作品《水花》是一副很有张力的作品,水花的形态和环境平直的线条形成强烈的对比,它的形态让人浮想联翩,有人想到跳水,有人想到瀑布…它与观众进行着互换的创作,但你终究不会知道是什么东西造成了水花,你只有跳进去才能知道。死亡也正是这样吧!

想起狄金森还有句诗:

直到青苔爬到我们唇边,将我们石碑上的名字遮掩。

喜爱这样的诗句,因亡而美,因美而亡。