书籍的尸体

在川大待了快两年,书架上的书渐渐多了起来。看着一堆堆看起来令人绝望的专业书和装帧精美的译文小说,烦的要命。但凡走进规模稍微大一点的书店,都能看到那句名言—书籍是人类进步的阶梯,可是,书真的有这么伟大么?细想一下,书籍不过是承载人类思想的工具,上面记载的思想才是我们需要的,当这些知识老去,时过境迁,新知识不断的涌现出来,旧书比旧知识更早的淘汰了,那么这个时候,除了满足我们类似恋尸癖的怀旧情结,书本还有什么意义?

处在信息高度化的今天,我们对旧书的种种依恋能否演变叶芝的名作《当你老了》中和你“一起慢慢变老"的经典?也许都太多理想化。正像体内废气积攒多了就要排出来一样,旧书堆的多了,也需要处理。但我最怕的就是这种需要“去伪存真"的筛选、摒弃的过程,或者除了知识,书中还留下了我过往时光的点滴,每一本、每一页中有我的喜怒哀乐,有暗香浮动的生命篇章。要是有个异空间就好了,用来存放我每个时空中留下的物品,就像哆啦A梦有的罐子,用来分装四季。可惜的是,面对成堆的旧书,还是要做出选择,这个时候很鸡肋的怀旧情结又会发作。

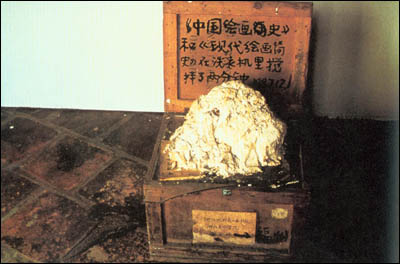

黄永砯轰动一时的作品“《中国绘画简史》和《现代绘画简史》在洗衣机里搅拌两分钟"似乎给了我们一个解决的方法,像行为艺术家一样把两本书搅拌在一起,但是我还是缺少勇气,或者说是质疑是否真的有搅拌在一起的价值。其实黄永砯告诉了我们,现在所谓的艺术并不需要“历史的积淀",它只需和现实相关就行了。那么,这种做法能不能流行呢?

其实,纵观大千世界(又是太理想化..),遇到的问题的解决方式大都酝酿于其中。譬如像高考这样经典的事件,考试一过,“曾经"的“宝贝"参考书瞬间沦为废纸,有的同学卖了,有的则是烧书、撕书…甚至鞭书,我想古代的“焚书"也是在这种情况下产生的吧。但对我来说,上面的方法过于“血腥暴力"了,看来,不制造更多的尸体最好的方法就是不制造更多的活体。这样的话,书籍的尸体最终还会不会变成对我的“控诉"呢?