也说死亡

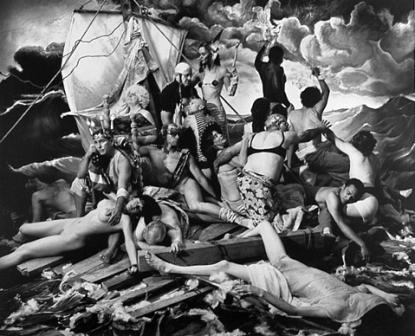

摄影/ Joel-Peter Witkin

看完《纽约提喻法》(Synecdoche, New York),又引出了长久的困惑我或者说人类的一种东西—死亡。死亡到底是什么?一种精神、一种文化、一种寄托?还是其身后哀悼悲伤的人群、黄白相间的花圈、精致墓碑背后的感情?它似乎和人类的众多情感一样:一样神秘,神秘到让人恐惧,不愿意提及;一样震撼,总是给人无限的追思,让人类不断的吟咏。但是说到这里,都只是死亡的表象而已,因为我亦不能参透死亡。

《辞海》有一个很聪明的做法,在解释一些名词、形容词的时候,总是用其相对的意思。比如在说“胖”的时候就说是 “瘦”的反面,当然,在解释“死”的时候,它也用了这种聪明的方式—“生”、“活着”的反面。但是,生活中的种种经历告诉我们人死亡以后生命并没有终结,至少在心理层面上是。据说,有些通灵者可以拍下死者的灵魂照片,这在超心理学中都引起了巨大的争议。当然了,那些看惯了实验室里标准科学照片的专家大都对这些灵异的照片嗤之以鼻,大大的不以为然。是啊,这些是事实也罢,狂想也罢,对科学来说不过是“蚍蜉撼树”式的证据,但是却能很好的说明人们在不断的制造、宣传着死亡或者半死。相反,对“生”的种种故事我们常用现实去“考证”,传流言的人我们称之为“造谣者”;说奇诡故事的我们称之“妄想狂”。对“生”的种种传说其实充斥在我们周围,而且大都是透过集体意识诉说的,比如总能听到在某年某月经济会变好,我们会过上如何如何幸福的生活;更荒谬的是很多电影宣传的思想就是某些人类比谁谁好,要去拯救这个那个;但最荒谬是竟然是有些人的话竟成为“科学思想”,带着大家一起进行着“妄想”。

我们都知道胖与瘦、大与小、好与坏的概念并非绝对,但恰恰只有“生”和“死”有着最沉重、最原始的区别,它绝对有着可以分割的轴线,一刀下来心脏停止跳动或者大脑死亡的时候,“生”一下子就越到了“死”,这样的事情实在是太令我不可思议了,我当然明白死亡的沉重、震撼,也相信它,可我更坚信万事万物的“绝对性”是种不可能存在东西。

可是,这个世界上到底有没有“半死不活”的状态呢?我想学医的肯定对此事无能为力的,这样判定生死就好象在性别上判别男女一样,太过武断也太过不现实。在性别上中性人这种“特质”个体存在驳倒了男女的界限,生死呢?据我所知…还没有人能在死了一段时间以后再起来谈谈自己死亡的感受,可就凭这样就能说明“生”、“死”的区别是正确的吗?我看不尽然。如果生死比男女的分类更加科学、严谨的话,那流传着的鬼怪、灵异事件又怎么去解释呢?(排除宗教的因素),再者我们可以大声的说“我是一个男(女)人”,却绝少有人会说“我是一活人”的。这当中当然有文化禁忌的因素在—常常规避了死亡,但是这种规避到底是恐惧死、怕失去“生”呢?还是根本不能辨别生死的本质呢?

当资本开始私有化的时候,人们害怕会失去的心理就会产生,或者说开始被放大、被增强,这种情愫很快就被泛泛化,从人到物,再到其它,比如“生”、“死”。最早的人类并不知道死亡是什么,在地球的某处(具体记不清楚了),曾被考古学家发现了一种古怪的埋葬方式,死者面部向下且身体蜷缩。经推测这种姿势的形成是由于死者被捆绑所致,那么为什么要对死者进行捆绑呢?答案很简单,因为当时的人并不知道他是一个死人!还同他进行着人类的活动,但腐败必然的随之而来,出自恐惧—我说过,这种人类最原始的情感,他们将他埋葬,又害怕他再度有反应(活),所以绑起来。在时间上看,这是人类最早遗留下来的“葬礼”。

世界各国的文化中,都会对死采取一些规避的措施。比如在中国,一个人真的死了,我们却常用委婉的说法来说:“走了”,“不在了”等等。对亡者的哀悼是文化加诸的,而在文化之前则是死亡。在这一层面上,我认同村上春树在《挪威的森林》里说的,死并不是生的对立面,而是作为生的一部分永存。

宗教总是指导我们行善积德,死后度入天堂,其实是在减轻人们对未知的东西—死亡的恐惧;自然主义者要强调凡是顺其自然,平和的度过死亡,这实际上又是在淡化死亡的概念。分析狂人弗洛伊德大概是我能想起的第一位将死亡拉近的人,他把死亡归入了人类原始的本能,唤为“死本能”(与生本能相对),比如人类发起战争、不断的破坏就是死本能的直接体现。弗洛伊德的思想统治不长时间后,基于人本主义的超心理学、超个人心理学这类与“灵体”相连的学说纷纷冒出…“灵异”不断,这可以算是阴魂不散吧。

死亡真的就是这样,让人完全不知所云,但同时又让人心怀恐惧,这大抵就是一切神秘事物的本质,揭开死亡的重重面纱,它或者就真的如《辞海》里所说,只是生的对立面,只是一个人类下的定义。再平常些,它不过是每个人都会得的一种病–一种无论经过多少年、多少代努力都无法根治的病。又或者,它和“生”一样是形式上的,不过是产物我们看不到罢了。